早期離職の原因と企業の対策を7つ紹介|社員育成と離職防止方法解説

早期離職の原因と企業の対策を7つ紹介|社員育成と離職防止方法解説

若手社員の早期離職は、多くの企業が直面している深刻な課題の一つです。特に、新入社員が入社後わずか数ヶ月で辞めてしまうことは、採用コストや研修コストの無駄を招くだけでなく、職場全体のモチベーションや業績に悪影響を及ぼします。本記事では、早期離職の理由や背景を分析し、その影響を明らかにした上で、企業が取り組むべき具体的な防止策を7つに分けて詳しく解説します。

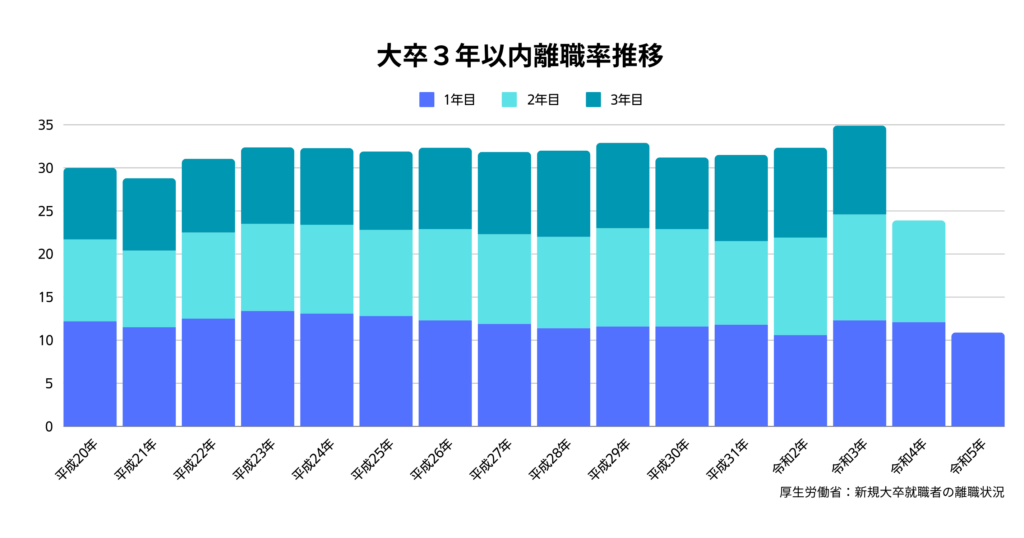

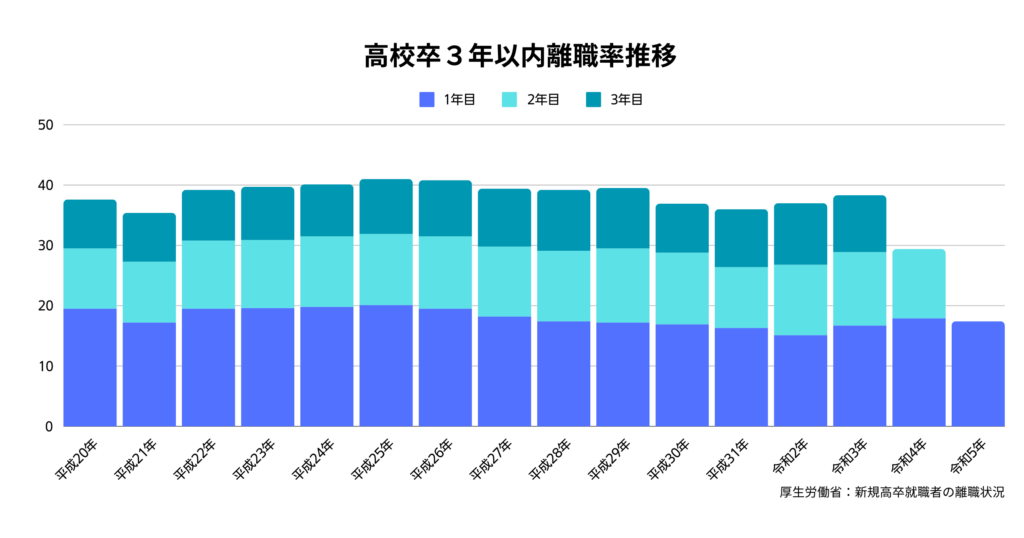

年以内の早期離職の現状と傾向

若手社員の早期離職は、ここ数年で特に注目されるようになった課題です。厚生労働省の調査によると、大学卒業後に入社した新卒社員の約30%が入社後3年以内に離職しているというデータが存在します。この傾向は、中小企業だけでなく大企業にも共通して見られ、どの業界でも少なからず影響を受けています。

この問題の背景には、企業文化や職場環境の変化、労働市場の流動性の向上、そして若手社員の仕事に対する価値観の多様化が関係しています。また、社会全体のデジタル化や働き方改革の進展に伴い、仕事に対する期待と現実とのギャップが広がりやすい状況が生じていることも見逃せません。

以下に、早期離職の現状を表す主なポイントを整理しました。

- 離職率の増加:特に20代の若手社員の離職率が他の年代より高い傾向。

- 業種による差:サービス業やIT業界では高い離職率が特徴的。

- 初期段階での決断:離職する社員の多くは入社から1年以内に決断している。

3年以内の離職率の増加が会社に与える影響

早期離職は、企業に多くのマイナス要因をもたらします。採用にかかるコストや教育に投じたリソースが無駄になることに加え、チームワークの低下や他の社員への影響も避けられません。特に、プロジェクトの進行中に離職者が出ると、業務効率が大幅に低下し、取引先や顧客との信頼関係にも悪影響を及ぼす可能性があります。

さらに、離職率の高さは企業の評判にも関わります。若手社員が長く定着しない企業は「働きにくい会社」「成長できない会社」といったネガティブなイメージを持たれるリスクが高まり、将来的な採用活動にも悪影響を及ぼします。

早期離職による主な影響:

- コストの増加

採用、研修、引き継ぎなどのコスト負担が増大。 - 生産性の低下

チーム全体の効率が下がることで業績に響く。 - 企業イメージの低下

市場での信頼や採用力に悪影響を及ぼす。

企業にとって、早期離職は単なる個別の課題ではなく、組織全体の成長戦略に直結する重要な問題であると言えます。

若手社員の早期離職の理由と原因

若手社員が入社して間もなく離職を決断する背景には、さまざまな理由と原因が存在します。これらの原因は一見すると個人的な要因に見えますが、多くの場合、企業の制度、コミュニケーション不足が根本的な要因となっています。特に、現代の若手社員は仕事に対する期待や価値観が多様化しているため、それらを適切に理解し、対応できる企業でない限り、早期離職のリスクが高まります。

早期離職の理由を以下のように整理することができます。

- 期待とのギャップ:入社前に抱いていたイメージと実際の仕事内容が大きく異なること。

- コミュニケーション不足:上司や同僚との交流が少なく、孤立感を抱きやすい環境。

- 成長機会の不足:スキルアップやキャリア形成に対する支援が不十分。

- 長時間労働やハードな環境:ワークライフバランスが取れず、心身の負担が大きい。

入社後に生じるギャップとミスマッチその改善方法

特に若手社員の早期離職の大きな要因の一つが、「入社後に感じるギャップ」です。これは、採用面接や会社説明会で得た情報と、実際の業務内容や職場の実態が大きく異なる場合に起こります。このギャップが解消されないと、社員は失望し、やがてモチベーションの低下につながります。

以下に、主なギャップの例と、それを改善するための方法を示します。

主なギャップの例

- 仕事内容:採用時に期待していた内容と、実際に任される仕事が異なる。

- 企業文化:柔軟な環境を期待していたが、実際は厳格なルールが多い。

- 成長の遅れ:早期から成長を期待していたが、単調な業務ばかりが続く。

改善方法

- リアルな情報提供:採用段階で、仕事内容や職場の文化を正確に伝える。

- オンボーディングプログラムの充実:入社後のサポートを強化し、スムーズに業務に馴染める環境を整える。

- コミュニケーションの促進:定期的なフィードバックや相談の場を設け、社員の不安を軽減する。

これらの対策を講じることで、若手社員が感じるギャップを最小限に抑え、早期離職のリスクを大幅に低減することが可能です。

企業が実践すべき早期離職防止策の必要性

若手社員の早期離職を防ぐためには、企業が具体的で実行可能な施策を講じる必要があります。多くの企業が、採用後のオンボーディングや人材育成に力を入れることで、若手社員の定着率を向上させています。しかし、それだけでは不十分であり、より包括的なアプローチが求められます。

ここでは、企業が実践すべき防止策の基本的なポイントを挙げます。

- 新人研修とフォローアップ:入社後の研修だけでなく、定期的なフォローアップを実施する。

- メンター制度の導入:先輩社員によるサポート体制を整え、若手社員が相談できる場を提供する。

- キャリアパスの明確化:社員が将来をイメージできる環境を構築する。

効果的な人材育成とサポートの重要性

離職防止策において特に重要なのは、人材育成とコミュニケーションの質を高めることです。若手社員は、成長機会を求めると同時に、自分の意見が尊重される環境を必要としています。この2つをバランスよく提供できる企業ほど、社員の定着率が高い傾向にあります。

効果的な人材育成や研修のポイント

- スキルアップ研修の実施:業務に必要なスキルだけでなく、長期的なキャリア形成に役立つ知識も提供する。

- 評価制度の透明化:明確な目標と公正な評価基準を設定することで、社員のモチベーションを高める

- 実践的なプロジェクトへの参加:若手社員が重要な役割を担える場を用意し、実績を積ませる。

コミュニケーションを円滑にするための施策

- 1on1ミーティング:定期的な面談を行い、社員の悩みや意見を直接聞く場を設ける。

- フィードバックの強化:日常業務の中で小まめにフィードバックを行い、社員の成長を支援する。

- 多様な交流の場を提供:部署や役職を越えた交流イベントを企画し、社内の一体感を高める。

これらの施策を実行することで、社員は「成長している」という実感を得られ、職場への帰属意識が高まります。また、円滑なコミュニケーションが構築されることで、社員同士や上司との信頼関係も深まり、早期離職のリスクを大幅に軽減することが可能です。

社員の満足度高めるための対策

若手社員の早期離職を防ぐためには、社員満足度が欠かせません。満足度の高い職場、社員が安心して働けるだけでなく、業務に対するモチベーションやパフォーマンスのアップにもつながります。

以下に、社員満足度高めるための具体的な施策を挙げます。

- 柔軟な働き方の導入:リモートワークやフレックスタイム制の採用。

- 福利厚生の拡充:健康診断、カウンセリング、社内食堂などの福利厚生を整備する。

- 感謝と承認の文化の醸成:社員の努力や成果を定期的に評価し、感謝の意を表明する。

職場の改善がもたらす効果

社員のモチベーションや定着率を大きく左右します。良好な職場環境が整っている企業では、社員が日々の業務に集中しやすくなり、チーム全体の生産性が向上することが期待されます。一方で、過剰な労働や不透明な人間関係は、社員にストレスを与え、早期離職のリスクを高めます。

職場環境改善の具体例

- 物理的なオフィスの整備:快適なオフィス空間や休憩スペースを設置する。

- 心理的な安全性の確保:社員が意見を自由に発言できる風通しの良い環境を作る。

- 労働時間の適正化:長時間労働を抑制し、ワークライフバランスを推進する。

職場環境改善の効果

- ストレス軽減:働きやすい職場は、社員の精神的な負担を軽減し、健康維持につながる。

- エンゲージメントの向上:社員が職場に対してポジティブな感情を持つようになり、離職意向が低下する。

- 生産性の向上:ストレスフリーな環境により、業務効率が上がる。

これらは企業全体のパフォーマンスにも直結します。

離職率改善のための具体的な取り組み事例

早期離職防止に成功している企業の多くは、独自の施策を通じて社員の定着率向上を実現しています。これらの取り組みは、組織の規模や業種によって異なるものの、共通しているのは「社員に寄り添った制度や文化」を重視している点です。ここでは、具体的な事例をもとに、企業が参考にできるポイントを解説します。

また、早期離職防止策は一つの施策だけで解決できるものではなく、複数の要素を組み合わせたアプローチが必要です。そのため、事例から学べる教訓を最大限に活用することが重要です。

7つの成功事例から学ぶポイント

離職防止に成功した企業の事例から、特に注目すべきポイントを以下に整理しました。

1. メンター制度の導入

新入社員をサポートするため、経験豊富な先輩社員をメンターとして割り当てる制度を実施。メンターが日常業務やキャリア相談に対応することで、社員の不安や孤立感を軽減。

2. オンボーディングプログラムの強化

入社後の1年間を対象に、段階的な研修やサポートを行うことで、新入社員が職場に馴染みやすい雰囲気を整備。

3. 柔軟な働き方の提供

リモートワークやフレックスタイム制を導入し、社員が自分のペースで働け、仕事とプライベートの両立が可能にすることも効果的です。

4. コミュニケーションツールの活用

社内SNSやチャットツールを活用し、部署間や役職を越えた情報共有を推進。これにより、組織全体の一体感を向上。

5. 定期的なフィードバック面談

社員一人ひとりと定期的に面談を行い、個別の悩みやキャリアプランについて話し合う機会を提供。

6. キャリアパスの明確化

社員が自分のキャリアを明確に描けるよう、スキルアッププログラムや昇進の基準を整備。

7. 職場環境の見直し

オフィスのレイアウト変更や福利厚生の改善を行い、社員がリラックスして働ける雰囲気を提供。

成功企業に共通する点:これらの企業は、単なる対策を講じるだけでなく、社員の意見を積極的に取り入れ、フィードバックをもとに施策を進化させています。このような双方向の取り組みが、早期離職防止につながる鍵となっています。

早期離職防止の研修を継続的に進化させる方法

早期離職を防止する取り組みは、一度実施したら終わりではなく、継続的な改善が必要です。企業は定期的に自社の状況を見直し、新しい課題やトレンドに対応していくことが求められます。社員の不満を早期に察知し、それに適切に対応することで、離職のリスクを未然に防ぐことができます。

特に重要なのは、採用段階や入社後における「ミスマッチ」を最小限に抑えることです。採用段階での適切な情報提供や入社後のコミュニケーションは、社員が会社に馴染むための大きな助けとなります。

長期的な視点で企業文化を改善する重要性

早期離職防止の取り組みは、短期的な成果だけでなく、長期的な視点での企業文化の改善が必要です。これは、一部の社員だけでなく、組織全体の働きやすさを向上させるための鍵となります。

企業文化改善の具体的なメリット

- 不満の軽減:社員の声を定期的に収集し、改善策を実施することで、不満を解消する。

- ミスマッチの是正:仕事内容や職場の実態について透明性を高め、期待と現実の差を減少させる。

- 残業削減の取り組み:残業時間を見直し、適正な労働時間を確保することで社員の健康を守る。

デメリットを防ぐための工夫

企業が離職防止策を講じる際、対応が遅れることのデメリットも考慮する必要があります。例えば、社員の離職率が高いまま放置されると、採用コストの増大やブランドイメージの低下につながります。これらを防ぐためには、次のような取り組みが効果的です。

- 定期的なアンケートの実施:社員の満足度を数値(例:改善率%)で測定し、変化を確認する。

- 透明性の高い評価制度:社員が公平に評価されていると感じられる制度を整える。

- 学習と成長の機会提供:社内研修や外部講習を通じて、スキルアップのチャンスを提供する。

社員と企業の持続的な成長

早期離職防止策の成功は、社員だけでなく、自社の成長にもつながります。特に、社員が「この会社で働き続けたい」と思える職場環境を築くことは、離職率を下げるための重要な鍵です。企業は、継続的に社員と向き合い、課題に対応し続けることで、離職防止の取り組みを次のステップへと進化させることができます。

早期離職防止は企業の成長戦略に影響

若手社員の早期離職は、企業にとって避けられない課題ではあるものの、適切な取り組みを通じて十分に改善が可能です。早期離職の背景には、「職場環境や仕事内容へのミスマッチ」、「長時間労働や残業への不満」、そして、期待とのギャップといったさまざまな要因が存在します。しかし、これらに対処することで、離職率を大幅に低下させることができます。

特に、社員一人ひとりに寄り添った対策を講じることは、早期離職防止だけでなく、自社全体の成長やブランド価値向上にも寄与します。社員の不満に耳を傾け、柔軟な働き方や公平な評価制度を導入することで、働きやすい職場を構築することが可能です。

また、企業は「短期的な解決策」にとどまらず、「長期的な視点」で組織全体の文化や体制を見直し、持続可能な成長を目指す必要があります。具体的なデータ(例:離職率〇%減少)を元に改善を進めることで、効果的な取り組みが実現します。

最終的には、社員の定着率が高まることにより、企業は安定した成長基盤を築くことができます。早期離職防止策は単なる問題解決ではなく、競争力を高める重要な戦略であると認識し、継続的に取り組むことが重要です。

FAQs

早期離職を防止するために、採用段階で企業が気を付けるべきポイントは?

採用段階では、候補者に正確で詳細な情報を提供することが重要です。仕事内容や企業文化をリアルに伝えることで、入社後のミスマッチを防ぐことができます。また、採用面接では候補者の価値観やキャリア目標を理解し、企業の方針と一致しているかを確認することが大切です。

若手社員の定着率を向上させるための具体的な施策は何ですか?

社員の定着率を高めるには、以下の施策が効果的です

- オンボーディングプログラムの充実:入社後にスムーズに業務に馴染める環境を提供する。

- メンター制度の導入:新入社員をサポートする先輩社員を配置する。

- キャリアパスの明確化:社員が将来の成長をイメージしやすい環境を構築する。

社員のモチベーションを維持するために企業ができることは?

社員のモチベーションを高めるためには、次のような取り組みが重要です

- 成果を正当に評価する制度を導入し、努力が報われる仕組みを整える。

- スキルアップやキャリア形成の支援を通じて、成長意欲を高める。

- 柔軟な働き方の提供により、プライベートと仕事の両立を支援する。

離職率の高さが企業に与えるデメリットは?

高い離職率は、企業に次のようなデメリットをもたらします

- 採用コストの増加:頻繁な採用活動による負担が増える。

- 職場の士気の低下:離職者が続くと、残る社員のモチベーションが下がる。

- 企業イメージの悪化:市場での評判に影響し、優秀な人材の確保が難しくなる。

早期離職を防ぐ施策は長期的にどのような成果をもたらしますか?

早期離職防止策は、長期的に次のような成果をもたらします

- 社員の定着率が向上し、組織の安定性が高まる。

- 社員のモチベーションが向上し、生産性が向上する。

- 採用コストが削減され、経営資源を効率的に活用できる。